我國(guó)博物館產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距很大

博物館已不僅是收藏、保護(hù)、研究、展示文化遺產(chǎn)的機(jī)構(gòu),還成為服務(wù)人的全面發(fā)展,面向未來(lái)的文化服務(wù)和教育機(jī)構(gòu)。目前,中國(guó)博物館藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于萌芽階段,更廣泛意義上“博物館藝術(shù)產(chǎn)業(yè)”的開(kāi)發(fā),不僅僅包括博物館藝術(shù)品IP的文創(chuàng)開(kāi)發(fā),更包含“藝術(shù)產(chǎn)業(yè)”在博物館發(fā)展全局層面的實(shí)現(xiàn)路徑,找到博物館藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的表達(dá)空間。

使博物館這一平臺(tái)架起公眾與藝術(shù)的橋梁,將審美經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新思維、跨界合作的思路融匯于博物館事業(yè)當(dāng)中,煥發(fā)博物館藝術(shù)產(chǎn)業(yè)新的生命力。

通常情況下,除了政府補(bǔ)貼,博物館自身的收入主要包括門(mén)票、商店、活動(dòng)項(xiàng)目、基金會(huì)和私營(yíng)企業(yè)捐助等。對(duì)于免收門(mén)票的博物館而言,捐贈(zèng)與遺贈(zèng)、基金會(huì)、私營(yíng)企業(yè)贊助通常是主要經(jīng)費(fèi)來(lái)源。

截止到2015年,全國(guó)備案博物館4692家,其中國(guó)有博物館3582家(文物行政部門(mén)管理的國(guó)有博物館2837家,其他行業(yè)性國(guó)有博物館745家),非國(guó)有博物館1110家。

文物局將其中專業(yè)化程度較高、功能比較完善、社會(huì)作用發(fā)揮比較明顯的4626家博物館編制成2015年度全國(guó)博物館名錄,包括國(guó)有博物館3536家(文物行政部門(mén)管理的國(guó)有博物館2801家,其他行業(yè)性國(guó)有博物館735家),非國(guó)有博物館1090家。

博物館行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

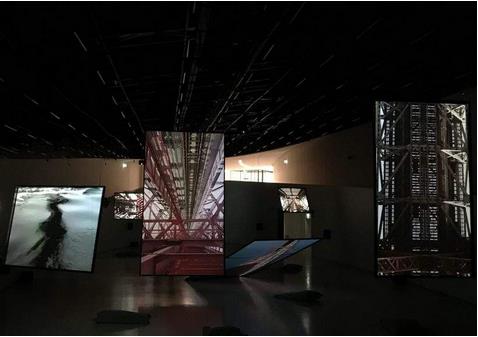

1、技術(shù)化、多媒體化增強(qiáng)互動(dòng)體驗(yàn)

多媒體互動(dòng)手段逐漸成熟:多媒體展示技術(shù)已經(jīng)在博物館陳列展覽中不斷滲透,采用聲、光、電多媒體技術(shù)和自動(dòng)控制手段,把幻影成像、實(shí)時(shí)人景合成、虛擬、激光、三維動(dòng)態(tài)成像乃至VR、AR、全息技術(shù)等高新技術(shù)結(jié)合傳統(tǒng)的展示內(nèi)容,合成腳本,產(chǎn)生全新的展示效果,增加了展示的可看性和參與性。

2、更頻繁的文化交流,更具有影響力的特展

超級(jí)特展逐步成為獲取資金支持的手段。超級(jí)特展可以吸引大量觀眾,增加門(mén)票收入和博物館商店的銷售額,還可以推動(dòng)整個(gè)城市的旅游業(yè)發(fā)展。

3、更深入?yún)⑴c社區(qū)互動(dòng),提升重游率

在可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái),博物館和周邊社區(qū)將進(jìn)行更深入的互動(dòng),保留“神廟”的收藏屬性,獲得“公共場(chǎng)所”的一切特質(zhì),在未來(lái)城市生活扮演更重要的角色。

藝術(shù)審美是博物館的核心功能。在新博物館思潮及審美經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下,博物館的經(jīng)營(yíng)重心,已由傳統(tǒng)對(duì)“物”的管理,轉(zhuǎn)向?qū)?/span>“人”的服務(wù)。政府也逐漸加大了對(duì)藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和資金的扶持,博物館迎來(lái)了藝術(shù)品開(kāi)發(fā)與藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新契機(jī)和新挑戰(zhàn)。

免責(zé)聲明:

1、本站部分文章為轉(zhuǎn)載,其目的在于傳遞更多信息,我們不對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、有效性和適用性等作任何的陳述和保證。本文僅代表作者本人觀點(diǎn),并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、中金普華產(chǎn)業(yè)研究院一貫高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)并遵守中國(guó)各項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律。如涉及文章內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,我們將及時(shí)溝通與處理。